南头古城116年古榕树。古榕树“气根”根系,是植物适应进化应对自然压力的选择。在榕树生长过程中,由一棵树蔓延出的多条气根,既能独立扎根成新枝,又能与母体共享养分,形成“气根+枝条”的复合结构;枝条折断后,气根迅速填补空缺,形成抗风抗震的分布式结构。

深圳南头古城,自公元331年设置东官郡至今,已有近1700年的历史,是深港历史的原点,被誉为 “粤东首郡、港澳源头”。这里绿树环抱绿草茵茵,社区1.15平方公里的面积60%被公园以及绿地覆盖。

而今天,我要和您分享的,是那天在中山公园的古榕树下发现的一个惊奇,它蕴含了一颗古树和一座古城共通的生存逻辑和成长密码,让人惊奇于大自然与社会如此美妙的和谐统一。

古榕护城

拒绝定义的古城生态

春节过后, 我再度回到南头古城。人有时候很容易满足,比如大冬天一个北方生活的人来到深圳,给点阳光就灿烂,决定留下;人有时候又很贪心,去年末住了40多天还嫌不够,过完年又屁颠屁颠回到深圳。

早朝,在古城东门旁小天台上,朝阳和清风明媚和煦;中午餐后,中山公园松软温热的草地上“闲者便是主”;深圳人太忙了,可不能委屈和冷落了这满园的热情。傍晚,进古城小店,或习字绘画,或手工制作 ……还有商户、居民及游客,可聊天搭讪、可相互拍照。艺术展挤进窄巷静待有缘人,喵星人四处巡察无闲搭理谁;行人朝朝暮暮,或随意漫步或闲坐巷口,你坐在街前看风景,看风景的人在悄悄看你 …… 夜天台,沙龙、酒吧、市集,以及望月呆坐 … 这里是生活的、艺术的、商业的、绿色的、呆萌的、流动的、悠远的、初生的 … 是道不尽的千面古城。

在这里,时空仿佛错位交织。1700年的历史沉淀,与现代生活的气息相互交融。古城主街是游客最多之地,这里犹如流动的时光长廊,新旧建筑错落有致,临街门店的招牌各不相同,咖啡馆的豆香、奶茶的果香、香氛店的花香纷至沓来。孩子们模仿新安县衙的升堂令,数字馆的全息投影复原明代海防图,隔壁展厅的日韩手工艺人的风筝,与街口黄花风铃木上的嬉戏鸟儿,共同构成了一幅生动的画面,吸引着游客流连忘返、打卡留影。

这条主街奇幻地拒绝成为标本式历史街区。它没有被固态化地定义,而是充满了各种野生的创意和生命力,她的灵感来自于每一次与顾客的交流接触,每一场与同行的竞争较量。漫步其中,是一种看似无序,实则流动的活力,仿佛古榕树气根追随光照风向的生命本能。

转入巷弄,则触及古城生态的粗粝根系,这里是少数原住民的江湖,也是90%外来人员的聚集地。施工的脚手架横跨两栋握手楼,狭窄的巷道里,阿婆择菜,街坊们用粤语讨论鱼档的鲜度,烟火气比广式煲仔饭更加浓郁。这种粗粝感,像古榕树的气根会缠绕石块、穿越墙缝,在寸土寸金的夹缝中长出的生命力量,这种力量,外来的居民尤其懂得。

还有天台,是古城另一妙处。社区营造社“好奇庙”主理的“南头公开课”每月两次在这里亮起星星灯火。有人分享非遗文化抢救计划,有人用电影收集潮汕人文风情,有从银行跨界做珠宝设计的年轻妈妈带着幼崽一起登台分享… 深夜的风掠过1700年的城墙砖,吹散了PPT上的数据,却吹不散这群人眼里的光。 他们是古榕树的气根奇迹 —— 枝条上裂生出的新根须,是大城市年轻人困在社交孤岛时,遥望古城上空生出的精神根脉…

(南头古城 社工百科代言人活动)

(南头古城妈妈织补坊)

社区守护

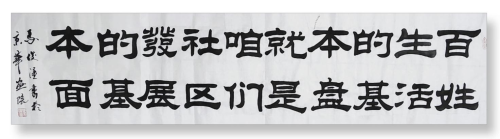

百姓生活的基本盘就是社区发展的基本面

深圳是一座移民之城。因为来的人都明白:出来混,最重要的是“出来”!然而,出来后无论生意还是生活,又都面临单打独斗的孤独。南头古城,90%外来居民+ 租赁商户,一群“出来了“的人,怎样面对 生存、生意与生活 的“三生”课题? 大家是抱团成长,长成一株繁茂的大榕树,还是依循丛林法则,自生自灭?既然同在一座古城,如何能够共生共创?

看生存。在古城,日杂小店、餐饮小吃、菜场、药店都在3分钟生活圈;社区医院、共享洗衣房、自习室、阅读空间在大约5分钟的社区党群中心内;水管坏了“好运来”,生病陪诊“好运来”;为古城传播加分“零里说”,支持妈妈们等女性社群“她自在”,居民、商户们临时缺个帮手,微信群里说一声,就等着人给你“搭把手”的人 …… 看生意,(《2023万科社区白皮书》显示,南头古城是深圳年轻人最喜爱的周末目的地之一,也是全国古城改造的成功案列。 古城商户三年存活率68%,超周边商圈23%(我突然理解这种生命力的根源)在万科提供的《社区商业白皮书》中,一组对比极具说服力:传统商圈商户每月平均支付1.2万元推广费,而古城商户通过社区活动获得的自然曝光比达57% 。

社区当家人蔡书记说:百姓生活的基本盘,就是咱们社区发展的基本面。南头古城要团结大家建成一个社区、居民、商户、社会组织“共生共创”的进化组织。大家共同奔向美好生活的信心才会更足,生活才会更好!

(南头古城社区党委书记 蔡叶文)

近年来围绕古城发展、开展了建筑更新、商业更新、环境更新等各类工作,社区党委不是大包大揽取而代之,也不是走在前面指手画脚,而是犹如一位“土壤改良者”,积极引导、组织商户、居民等各方共同调理水土,共商共建,这无异于建立和培育居民自组织的“气根网络”,让居民需求自然催生解决方案。以服务社区生活为基底,保护大家的基本盘。

“好运来”综合服务队就是这样一个进化样本。曾经,“好运来”的成员只是暂居古城的居民,想通过增加一份收入补贴家用。起初,他们没有名称,也没有组队,服务水平参差不齐。社区党委经过调研,一方面,安排专业人员结合需求进行专业规范培训,将服务内容扩大至维修、搬家、装修、设计、陪诊、织补、厨艺等十余类,基本覆盖了人们日常“医食住行业”的基本盘;另一方面,通过项目合作孵化了社区在地的专业“社区营造”机构——“好奇庙”,通过在地社会组织帮助和支持服务队梳理人员管理,提升服务水准,并取了一个好听的名字“好运来”,以便更好加强与市场对接与推广。

(南头古城“好运来”服务队及帮帮节活动 )

古城成为国内知名的旅游打卡胜地后,居民们来访的亲朋好友增加了许多。社区着力古城历史文化的宣传推广,于是通过项目支持“好奇庙”培育“零里说”解说团,他们收集古城故事,分设历史人文、创意文化、喵宠专线等特色解说。这种因共同兴趣爱好相连的解说,不是职业化的风格,却让听众们更觉得亲切日常,形成了良好的话题交流和深度体验。 心灵手巧的社区妈妈们也常常相聚在一起,经专业指导,学习手工技艺,她们的作品在古城主街展示、售卖,成为游客们珍爱的纪念品。

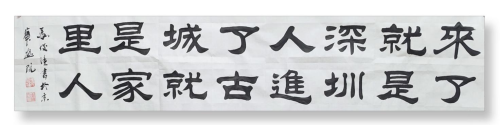

2月22日,几张“好运来”师傅背负一位受伤小姐姐上楼的照片在古城居民群中广泛传播,赢得大家纷纷点赞。这位小姐姐是旅居古城的客人,意外伤了左腿,出院后急需回家休养。她向“好运来”拨通了求救电话,对方毫不犹豫地出动人员,拉着三轮车赶来帮忙。那天,古城的青石板上,助人的三轮车轻轻碾过,伤者在“好运来”师傅宽厚的背脊上,顺利回到了5楼的住所。这一举动,温暖的不只是一位小姐姐,还有身处古城的每一个人。在这里,不仅实现了那句“来了就是深圳人”,更让居民们相信,进了古城,就是家里人!

(“好运来”社区服务队师傅秦文龙、秦夫红帮助受伤旅居客人。)

(“好运来”社区服务队师傅秦文龙、秦夫红帮助受伤旅居客人。)

气根成长

从“气根”到“气根+枝条”的系统生命

疫情之后,市场悄然发生了变化。新生代人群的登堂入室,网络购物更多满足人们日常必需性消费。传统的商场、购物中心,并未如期待中那般迎来 “报复性消费”。调查显示,人们对那些华而不实的奢侈品以及缺乏温度的商场环境已然感到厌倦。

而一些特色古镇、人文景点等提供参观、体验、旅拍的地方,却出现了人群聚集、酒店客满、预约不及的现象。这正是新生代人群消费范式变迁的体现,他们更加注重文化与体验,追求个性与小众。南头古城的丰富业态和野生创意正好满足了新生代趣味。

变化不仅体现在消费端,新型的就业场景也随之诞生—— 零工经济和居家办公人群开始逐渐增多。这就不难理解市场会出现一边是北上广深办公楼空置率的激增,另一边则是咖啡厅、“共享办公空间” 如雨后春笋般涌现。一部手机、一台电脑、一人公司,成为年轻人,尤其是文化创意、艺术类专业人士向往的职业方向。

这一变化,在南头古城已经提前验证和正确预判了发展的趋势。 对于在古城创业的商户而言,初创的店铺虽小也是五脏俱全。不仅需要专业人才,在客流量变化、特殊包场等情况时,有各种临时的 “搭把手” 需求。这对于训练有素的古城居民来说创造了零工机会。供需双方由于在日常的频繁接触中,建立起了基本的了解与信任,有的甚至直接添加了微信。更多时候,通过社区微信群发出 “搭把手” 邀约,便能高效地完成工作。这种合作对于小店创业者而言,无疑是雪中送炭。

在深圳人以 “搞钱” 闻名的城市,这些看似微小的 “搞钱” 行为,不仅蕴含着信任、责任,更是“气根网络”的威力和作用,罗马不是一天建成的。这一来一往的良性发展,是社区自我调适的进化力量, 犹如榕树出生的根须,微光露水既成进化,它的生命力不仅是触及大地,即便是石头,或是其他树木,它也能顽强生存……犹如社区网络的断裂带激活填补机制。

行文至此,再度回望蔡书记所说的“基本盘”定位,正是为社区的发展,构筑结实的底层基座。

一座古城成为一株古树

正如马丁.布伯所言,“真正的生活是遇见”。南头古城的实践证明,当社区像榕树一样形成“气根网络”,每个生命都具备自己的生态位 —— 无论是300年的古榕树,还是00后的创业者,居家带娃的新宝妈,抑或是行走天涯的背包客……当有一天,他们在古城的榕树下相遇,看见那“爆炸头”般的树丛中又“炸”出了新的气根,请致敬那“疯狂的生长欲”,因为只要积累一定时间,它就将开启“变形金刚”模式——嗖嗖长高、变粗,直至独木成林。

南头古城的实践,就是这种“气根网络”的写照,这无疑为现代城市更新提供了可借鉴的独特模型。 (完)

书法作者:

马俊潼,1959年生于北京,书法家、篆刻家,红学家。现为:

北京书法家协会会员

北京长城书画家协会理事、

北京《曹雪芹书画院》书法顾问,

北京東城區书画協會理事。

北京皇家园林书画研究会理事,

北京湖社画会理事,

中国红楼梦学会理事、

中国民间艺术家协会会员

原北京宣武区书协副主席,

原北京西城区书协副主席

张氏(齿刀)篆刻非遗传承人

北京市第十三届人大代表

北京市西城区第十四丶十五丶十六届人大代表…

秉承家训,自幼习书,喜善篆刻。其书法作品功底深厚,笔墨苍劲不失隽秀,浑厚不失俊逸,彰显出金石书法独特的艺术魅力。创作的齿刀篆刻作品具有强劲的表现力和艺术感染力。曾先后在百余家报刊,网站发表书法、篆刻、文学作品千余件,许多艺术作品先后被国内外博物馆,知名企业及个人收藏。

文稿作者:绿笔迹 媒体人,2003-2015年供职北京商报、首都建设报社记者、编辑;2016年起自由撰稿、文创新商业策划人;2024年11月-2025年旅居深圳南头古城 。

发表评论 取消回复