在张家口连绵群山的褶皱间,葛峪堡金矿外围普查区藏着一本“无字天书”——平均厚度超百米的第四系覆盖层掩埋地下矿藏,复杂地形与丛生荆棘交织,每一寸勘探都是与未知的博弈。河北省地质矿产勘查开发局第三地质大队(以下简称“河北地质三队”),便是这片土地最执着的“破译者”。河北地质三队以党建为“红色引擎”,推动地质找矿与党建工作深度融合,既激活了地质勘探的“红色动能”,更以攻坚克难的担当,为张家口经济社会高质量发展夯实资源底气。

“传统方法在这里行不通,必须创新,用‘透视眼’给大地做‘CT’!”项目启动会上,项目负责人则将此次勘探比作“在毛玻璃后找钥匙孔”,道出挑战与决心。面对难题,项目组第一时间成立临时党支部,强化队员政治担当与找矿报国荣誉感。临时党支部书记易大宝在支部会议上呼吁:“野外工作拼技术更拼意志,党员要冲锋在前,把责任扛在肩、规范刻在心,确保每项工作精准扎实。”

作为新一轮找矿突破战略行动的攻坚点,覆盖区找矿难度极大。团队在党建引领下,融合胶东大型金矿集区经验与冀西北地质条件,构建“三位一体”找矿预测模型,为葛峪堡金矿外围普查工作奠定理论基础。

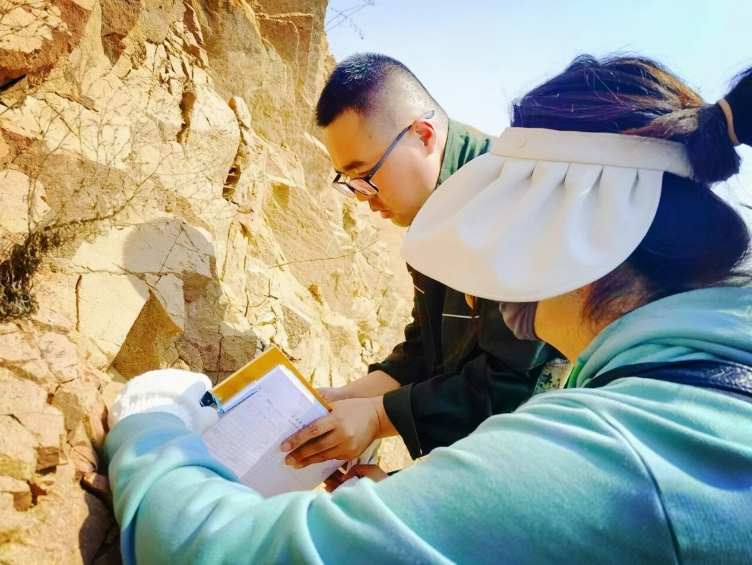

为捕捉“地下信号”,队员们天不亮就背着地质锤、罗盘、标本袋进山,沿预设路线逐点踏勘记录。技术骨干邬永强总是冲在最前开辟道路,盛夏烈日浸透他的工作服,草木在他身上划出深浅血痕,他却只随手抹汗、校准罗盘,继续标注点位。

为穿透百米覆盖层,团队用激电中梯剖面测量、激电测深、可控源音频大地电磁测深(CSAMT)等物探手段交叉验证。CSAMT像“地质CT”,能清晰勾勒深部矿化蚀变带形态及走向。队员们每天扛着几十斤重的仪器在崎岖山路往返,即便雨天泥泞也不耽误测量,深知每一组数据都是锁定矿脉的关键。

物探圈定“可疑区域”后,钻机成为触碰矿脉的“最后一环”。团队反复优化布孔方案,确保钻孔“直击要害”。钻机轰鸣挺进时,全员紧盯钻杆进度;岩芯取出后,大家立刻围上前清洗、观察,细致记录岩性、矿化程度与蚀变特征。

党支部既是思想“领航员”,也是行动“指挥部”。项目组采用“1+N+1”工作方法,在党支部统筹下,党建、安全、技术、财务负责人分工明确,提升工作规范性与效率。党员以身作则,带领全员攻坚克难,将组织优势转化为破题动能。

在槽探施工最紧张的阶段,项目组按专长分组配合,技术队员对照标准核验数据,坚守“数据真实性是生命线”的原则。金秋时节,两名研究生加入团队,新鲜血液让思维碰撞更热烈。夜晚帐篷里,常传出关于成矿模型与勘探方案的讨论。“老一辈经验扎实,年轻人思路活跃,结合起来就是最好的创新。”易大宝满是欣慰。艰苦环境中,老师傅倾囊相授野外经验,年轻队员带来最新成矿理论与数据处理方法,这种薪火相传让团队克服重重困难,保质保量完成所有野外任务。

最终,河北地质三队“葛峪堡金矿外围普查”项目高质量收官。新发现一处可供进一步工作的矿产地,探获厚大含矿构造破碎蚀变带,圈定2-3层稳定矿体,并以“优秀”战绩通过野外验收。这既是冀西北覆盖区金矿找矿的重大突破,更是党建引领与地质找矿实践深度融合的生动典范。

从坝上天路到塞北雪原,河北地质三队的足迹从未停歇。葛峪堡项目的成功,为冀西北金矿找矿积累了实战经验,更让“为国找矿”的信念在党建引领下愈发坚定。如今,队员们收拾行装奔赴新战场,以山川为纸、汗水为墨,书写保障国家能源资源安全的诗篇。未来,河北地质三队将继续高举党建旗帜,探索创新工作思路,为推进找矿突破战略行动贡献河北地矿的硬核力量。(河北地质三队 赵越)

发表评论 取消回复