王 宝

一、砖石叠印的朝代

金元的础石托起明朝的飞檐,

清风的榫卯咬合悬阁的斜阳。

中轴蜿蜒,青砖铺展经卷的褶皱,

正院、僧院、塔院啊——

三枚钤印,烙下17280平方米的禅章。

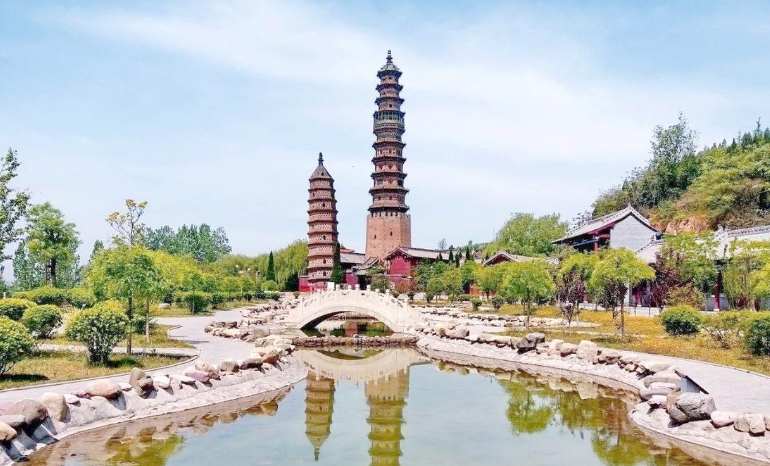

二、琉璃塔:悬空的史诗

十三层八角托举碧空,

琉璃佛陀在陶土中睁眼。

“国之瑰宝”——古建专家的惊叹凝成釉彩,

垂落成飞瀑,碎作龙涎的星芒。

当月光攀上悬阁的浮雕,

每一片瓷都开始背诵《金刚》。

三、龙泉水折叠的园林

龙泉的银线穿过石隙:

向东,流觞曲水泛起魏晋的羽觞;

向西,九曲黄河在方寸间奔涌。

池沼是砚,深潭为墨,

飞瀑提笔狂草——

“海会龙湫”四字,尽致淋漓了整座山墙。

四、别院书声未冷

青苔悄然爬过海会别院的窗棂,

尚书遗落的讲义仍在梁间游荡:

王国注《周易》,慎言点《孟子》,

松涛与砚池同频共振。

香炉灰掩不住泛黄的平仄——

半部明史,在蒲团下沙沙作响。

五、第六批国保的注脚

2006年5月的红头文件终将泛黄,

而唐塔宋础愈显青苍:

古柏的年轮里藏着一座计时器——

僧扫落叶,扫了六百年,

扫不尽漫山遍野的鎏金时光。

创作说明与意象解析:

1.建筑时空交响

诗中“金元的础石”“明朝的飞檐”“清风的榫卯”浓缩了寺庙金、元、明、清四代建筑层叠的独特价值,17280平方米的“禅章”将面积数据转化为文化体量的隐喻。

2.琉璃塔的象征性

聚焦“国之瑰宝”琉璃悬阁宝塔(八角十三层,高57米),将其琉璃佛像釉彩与“龙涎飞瀑”景观互喻,突出物质与自然的双重灵性。

3.水系的诗意变形

龙泉水的“潭、池、沼、湖、瀑、曲水、九湾”被解构为书写工具:“砚”“墨”“狂草”,呼应古人“曲水流觞”的雅韵,赋予水利工程以文脉活性。

4.书院与文脉传承

海会别院作为明代尚书讲学所,以“泛黄的平仄”“半部明史”暗喻其学术积淀,将建筑功能升华为文明容器。

5.保护与永恒性

末段以“红头文件泛黄”对比“唐塔宋础愈显青苍”,强调行政认定只是起点,真正的守护存于时间本身。 诗题《时间的琉璃》双关琉璃宝塔与时光结晶,呼应寺内“古寺埋云树,遥瞻塔影微”的千年意境。全诗规避直白赞颂,以意象重构诠释“全国重点文保单位”的深层价值。

发表评论 取消回复